2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ОРОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВОДЯНЫХ ЗАВЕС [26].

В отечественной практике создание водяных завес, как правило, осуществляется оросителями общего назначения. Основные требования к оросителям для создания водяных завес и методы их испытаний приведены в НПБ 87-2000 и включены в проект ГОСТ Р 51043-2003.

При выборе гидравлических параметров оросителя (давление, расход) необходимо провести перерасчет интенсивности орошения, определенной по ГОСТ Р 51043-94 или по НПБ 87-2000, в удельный расход, т. е. расход, приходящийся на 1 м ширины завесы.

Допустим, зона орошения традиционным оросителем общего назначения представляет собой площадь круга радиусом R со средней интенсивностью i (рис. IV.2.1).

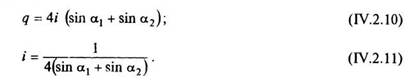

Расход, приходящийся на ширину завесы l = 2а в пределах площади прямоугольника ABCD, вписанного в круг (без учета сегментов АВ и CD), определяется по формуле

Q≈iS≈4iab≈4iR2 sin a cos a, (IV.2.1)

где i — средняя интенсивность орошения в пределах зоны радиусом R, л/(см2); S — площадь, орошаемая завесой со средней интенсивностью i, м2; а — угол, определяющий ширину орошаемой зоны, в пределах которой рассчитывается минимальный удельный расход завес, град.

|

|

Минимальное значение удельного расхода qa по ширине завесы l в пределах прямоугольника ABCD (определяемого углом а) рассчитывают по формуле

|

|

(IV.2.2)

где l — ширина орошаемой зоны в пределах плоскости, ограниченной отрезками AD и ВС, со средним удельным расходом завесы не менее qa , м; l = 2R cos a .

Согласно ГОСТ Р 51043 сведения об интенсивности орошения для оросителей общего назначения, установленных на высоте 2,5 м от пола, приведены для площади 12 м2, что соответствует радиусу R=2м, следовательно,

qa ≈ 4i sin a; (IV.2.3)

l ≈ 4 cos а . (IV.2.4)

Тогда согласно НПБ 88-2001 при удельном расходе qa = 1 л/(с*м) интенсивность орошения должна составлять

![]() (IV.2.5)

(IV.2.5)

Угол, определяющий защищаемую зону при qa = 1 л/(см), находят из уравнения

![]()

Таким образом, если орошаемая зона находится в пределах круга радиусом 2 м, то, чтобы удовлетворять условию qa ≥ 1 л/(см), интенсивность орошения должна быть значительно больше 0,25 л/(см2).

Увеличить ширину водяной завесы с требуемым значением удельного расхода можно тремя способами:

1) снижением высоты установки оросителя над полом (или расстояния между оросителем и защищаемой вертикальной плоскостью);

2) повышением давления подачи воды (при допущении, что форма водяного потока оросителя практически сохраняется неизменной);

3) увеличением количества оросителей по ширине защищаемой зоны (при неизменном давлении).

Увеличение ширины завесы за счет снижения высоты Н установки оросителя (или расстояния между оросителем и защищаемой вертикальной плоскостью) можно обеспечить только при условии наличия соответствующих эпюр орошения, математических или графических зависимостей удельного расхода от Н. Данная зависимость для оросителей общего назначения носит, как правилу гиперболический характер и чаще всего устанавливается экспериментально.

Увеличение ширины завесы посредством повышения давления подачи воды рассчитывают исходя из следующих соображений.

Расход из оросителя при расчетном давлении и давлении, при котором обеспечивается нормативное (требуемое) значение, определяют из следующих выражений:

|

|

где Рр - расчетное давление; qp -расход ОТВ при Рр; qH -нормативный (или требуемый) расход; Рн - давление, при котором обеспечивается нормативное (или требуемое) значение расхода qH. При этом принимают следующие допущения:

• в заданном диапазоне давлений (Рр-Рн) коэффициент производительности неизменен;

• средняя интенсивность орошения по ширине завесы сохраняется неизменной (реально в зависимости от конструкции оросителя интенсивность орошения от оси оросителя к периферии может как возрастать, так и уменьшаться);

• коэффициент использования воды (отношение массы воды, приходящейся на защищаемую зону в единицу времени, к массе воды, диспергируемой за то же время из оросителя) сохраняется неизменным, а защищаемая концентричная площадь по-прежнему равна 12 м2 (радиус R ≈ 2 м).

Увеличение ширины завесы за счет совокупного действия нескольких оросителей можно обеспечить в двух случаях:

а) при недостаточной интенсивности орошения каждым из оросителей в пределах его площади орошения (С≤ R),

б) при обеспечении каждым из оросителей требуемого удельного расхода в пределах l (С < 2R).

Вариант "а" (рис. IV.22), когда интенсивность орошения каждым из оросителей явно недостаточна для получения q≥ 1 л/(с*м), расстояние между оросителями С должно быть менее R. Причем чем больше интенсивность орошения, тем больше может быть расстояние между оросителями; при этом ширина завесы также возрастает.

При взаимном перекрытии орошаемой зоны двумя однотипными оросителями с R ≈ 2 м на границах завесы шириной 1 = С=АВ

При проектировании водяных завес должны использоваться однотипные оросители; расстояние между ними принимают чаще всего 1 м (при этом а = 60°).

В этом случае, чтобы на участке

С = АВ обеспечивался удельный расход 1 л/(с*м), интенсивность орошения каждым

оросителем должна составлять согласно (IV.2.11)

i

≥ 0,144 л/(с*м2),

а расход через каждый ороситель, рассчитанный по формуле

q = i*Fop/k, (IV.2.12)

должен быть не менее

q = 0,144*12/(0,8÷0,9) ≈ (1,9÷2,2) л/c, (IV.2.13)

где к — коэффициент использования воды (относительная масса воды, диспергируемая оросителем и приходящаяся на площадь 12 м2).

|

|

Значение коэффициента использования воды для конкретного типа оросителя можно установить, зная экспериментальные значения расхода QЭKC и интенсивности орошения i:

![]()

В случае варианта "б" (рис. IV.2.3) расчет сводится к тому, что задают ширину завесы l, обеспечиваемую одним оросителем, и рассчитывают необходимую интенсивность орошения i либо задают i и определяют l.

Расстояние между оросителями С подбирают таким образом, чтобы по ширине всей завесы удельный расход составлял q≥1 л/(с*м), при этом С < 2R.

Например, если удельный расход обеспечивается каждым оросителем по ширине завесы l = 2a, то

C = R + a (IV.2.15)

или

С = R(l +cos a). (IV.2.16)

Выражения (IV.2.15) и (IV.2.16) свидетельствуют о том, что на практике зона орошения радиусом R с нормативной интенсивностью одного оросителя должна примыкать к зоне орошения с нормативным удельным расходом другого оросителя.

В области совместного действия двух оросителей (кривая 12) удельный расход несколько превышает нормативное значение. Общая ширина завесы с нормативным удельным расходом при действии двух оросителей:

L = 2l + (R - а) = 0,5l (3 + cos a) (IV.2.17)

или

L = 4Rcos а + (R - R cos а) = R (3 cos а + 1). (IV.2.18)

При С = 1,5R (что соответствует а = а1 = а2 = 60°) общая ширина завесы L с нормативным удельным расходом составит 5 м; при этом интенсивность орошения i должна быть согласно (IV.2.11) не менее 0,289 л/(с*м2), а расход каждого оросителя согласно (IV.2.10) - q≈ (3,85÷4,34) л/c.

|

|

Таким образом, если используется два оросителя, интенсивность орошения каждого из которых недостаточна для создания завесы с удельным нормативным расходом (вариант "а") то с учетом (IV.2.12) при суммарном расходе 3,8-4,4 л/c ширина водяной завесы составит 1 м.

Если же каждый из двух оросителей обеспечивает определенную ширину завесы l < 2R с удельным нормативным расходом, то с учетом (IV.2.12) при суммарном расходе 7,7-8,7 л/c ширина водяной завесы составит 5 м.

В табл. IV.2.1 приведены ориентировочные расчетные значения давления подачи для двух рассмотренных вариантов "а" и "б" в зависимости от коэффициента производительности

(или диаметра выходного отверстия оросителя).

Таблица IV.2.1

Расчетные значения давления в зависимости от коэффициента производительности

|

Вариант |

Значения давление подачи, МПа, в зависимости от коэффициента Красн/ диаметра выходного отверстия d, мм |

||

|

|

0,33/10 |

0,48/12 |

0,76/15 |

|

а |

0,30-0,37 |

0,14-0,17 |

0,06-0,07 |

|

б |

1,40-1,78 |

0,66-0,84 |

0,26-0,34 |

Следовательно, вариант "б" размещения оросителей более предпочтителен по расходу, так как при увеличении расход да примерно в 2,2 раза ширина водяной завесы возрастает в 5 раз (однако при этом давление необходимо увеличивать приблизительно в 4,7 раза).

Требуемую интенсивность орошения в любой зоне совместного действия нескольких оросителей определяют по формуле

|

|

(IV.2.19)

При межцентровом расстоянии 1 м < С < R в зоне совместного действия оказываются три оросителя (рис. IV.2.4), а при С= 1 м -четыре (рис. IV.2.5).

|

|

|

|

Рассматривая орошаемую зону при расположении оросителей общего назначения через 1 м, можно отметить несколько зон с различными значениями удельного расхода (см. рис. IV.2.5):

• зона I — зона действия только крайнего левого оросителя 01 с переменным удельным расходом от 0 до q1;

• зона II — зона совместного действия двух оросителей О1 и О2 с переменным удельным расходом от q1 до q2; суммарный удельный расход возрастает почти в 2 раза;

• зона III — зона совместного действия трех оросителей О1, 02и O3 с переменным удельным расходом от q2 до q3суммарный удельный расход возрастает почти на ту же величину, что и в зоне II;

• зона IV — зона действия четырех оросителей О1—О4 с переменным значением удельного расхода от q3 q4.

При дальнейшем последовательном увеличении количества оросителей характер изменения расхода циклически повторяется аналогично зоне IV, в зонах N-2., N—1 и N характер изменения расхода аналогичен соответственно зонам III, II и I.

При нескольких последовательно расположенных оросителях п и С = 1 м зона их совместного действия с требуемым значением удельного расхода определяется из выражения 1 = (п -2) С.

Нормативный удельный расход обеспечивается при q3. Для данной схемы интенсивность орошения каждого оросителя согласно (IV.2.19) должна составлять:

![]()

Расход каждого оросителя составляет q = (1,20ч÷1,35) л/c.

Следует отметить, что границы ширины водяной завесы с требуемым удельным расходом соответствуют центрам О2 и Оn-1, т. е. ширина водяной завесы L = О2Оп-1.

При расположении оросителей между собой на расстоянии 1 м интенсивность орошения в зонах взаимодействия их капельно-струйных потоков должна соответствовать данным, приведенным в табл. IV.2.2.

Таблица IV.2.2

Интенсивность орошения в зонах взаимодействия различного количества оросителей

|

Зона совместного взаимодействия оросителей |

1-2 |

1-3 |

1-4 |

2-5 |

(N-2)-N |

(N-1)-N |

|

Интенсивность орошения, л/(см2): минимальная максимальная |

|

|

|

|

|

|

|

0,134 |

0,092 |

0,077 |

0,077 |

0,092 |

0,134 |

|

|

0,290 |

0,134 |

0,092 |

0,092 |

0,134 |

0,290 |

Примечание. N — последний в ряду ороситель.

Выбор конкретных оросителей должен осуществляться по их эпюрам орошения, соответствующим набору дискретных i значений давления подачи и высоты установки.