1. ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА УСТАНОВОК АЭРОЗОЛЬНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АЭРОЗОЛЕОБРАЗУЮЩИХ ОГНЕТУШАЩИХ СОСТАВАХ

В изучаемом курсе под твердотопливными составами понимаются специальные рецептурные композиции, основой которых являются гетерогенные смеси кислородосодержащих и горючих компонентов с добавками (или без них). Смеси такого типа широко используются в пиротехнике, производстве порохов, твердых ракетных топлив. В нормальных условиях твердотопливные составы обладают химической стабильностью, но при нагреве (от электроспирали, пиропатронов.) способны интенсивно реагировать (гореть) и обеспечивать получение веществ с требуемыми свойствами.

Горение твердотопливных составов относится к окислительно-восстановительным реакциям. Восстановителями являются органические или неорганические горючие вещества, а окислителем - кислород, выделяющийся при разложении кислородосодержащих веществ (например, перхлората, нитрата калия и т. п.: КС1О4=КС1+2О2; 2KNO3=K2O+N2+2,5O2), а также кислород воздуха. Большинство таких составов горят при температурах более 800 °С обычно с появлением пламени. При горении образуются:

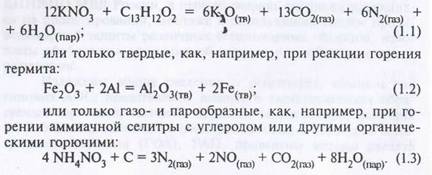

смеси твердых и газообразных веществ, как, например, при горении смесей фенолформальдегидной смолы (идитол) с нитратом калия:

В общем виде процесс горения различных составов можно условно разделить на три стадии: инициирование, воспламенение (горение по всей поверхности) и непосредственно горение (распространения в глубину). Для начала горения состава требуется внешнее тепловое воздействие (инициирование), то есть нагревание хотя бы части состава до температуры воспламенения. После воспламенения (горения по всей поверхности) состава нет необходимости в дальнейшем нагревании, так как количества теплоты, выделяющееся при этом, достаточно для протекания самоподдерживающейся реакции горения.

Процесс горения твердотопливных составов представляет собой комплекс экзотермических химических реакций. Реакции горения начинаются на поверхности состава, а заканчиваются в газовой фазе (в пламени). Соединения металлов, получаемые в процессе химических реакций в пламени в га-зо(паро)образном состоянии, попадая в окружающую среду, охлаждаются. При этом происходит их конденсация с образованием в потоке выделившегося газа субмикронных размеров твердых частиц, например, различных соединений щелочных и щелочно-земельных металлов. Получаемую в процессе реакции горения двухфазную систему (смесь газов и твердых частиц) называют твердофазным аэрозолем.

Наиболее перспективными, с позиции использования процесса горения твердых топлив для получения в продуктах сгорания эффективных огнетушащих смесей, являются составы типа приведенных в реакции (1). Подобные составы практически полностью сгорают, в т. ч. при участии кислорода воздуха, с образованием смесей негорючих газообразных веществ (азот, углекислый газ, пары воды и т. п.) и конденсированных (твердых) соединений, преимущественно щелочных или/и щелочноземельных металлов (оксидов, гидрооксидов, карбонатов, бикарбонатов, хлоридов и др.) в виде твердых частиц микронных размеров. Получаемые указанным способом аэрозоли обладают высокой огнетушащей способностью. Твердотопливные составы, которые являются источниками огнетушащих аэрозолей, принято называть твердотопливными аэрозолеобразующими огнетушащими составами (АОС).

Назначение твердотопливных аэрозолеобразующих огнетушащих составов. АОС предназначены для получения огнетушащих аэрозолей при тушении пожаров главным образом в замкнутых (ограниченных) объемах защищаемых помещений, сооружений или отдельных изделий стационарных и передвижных объектов различного назначения.

Общие требования к АОС. Они должны отвечать следующим требованиям:

обладать химической и физической стойкостью при длительном хранении;

стабильно воспламеняться и гореть при давлении, близком к атмосферному;

иметь минимальную зависимость скорости горения (аэ-розолеобразования) от величины внешнего давления (барический показатель);

иметь минимальные взрывчатые свойства;

иметь низкую чувствительность к механическим воздействиям (удар, трение);

не должны быть чрезмерно чувствительными к тепловому воздействию и лучу огня (не воспламеняться при небольшом увеличении начальной температуры);

не должны содержать высокотоксичных компонентов;

не должны содержать дефицитных и дорогостоящих компонентов;

должны изготавливаться по известным отработанным технологиям.

Компоненты АОС и их свойства. По эксплуатационно-технологическому назначению компоненты подразделяются на базовые, целевые и технологические.

Широко используемые окислители и горючие условно называются базовыми компонентами, а их смеси - базовыми составами. Базовые компоненты (составы) обеспечивают протекание устойчивой самоподдерживающейся (во всем диапазоне внешних воздействий) химической реакции окисления компонентов смеси (процесса горения). На их основе разрабатывают различные типовые и специальные рецептуры с требуемыми эксплуатационными показателями, по различным технологиям изготавливают огнетушащие заряды. Целевые компоненты предназначены для придания составам, их зарядам, процессу горения и продуктам сгорания требуемых физико-химических и эксплуатационных свойств. Технологические компоненты служат для обеспечения технологичности, экономичности и безопасности производства огнетушащих зарядов.

По физико-химическому назначению компоненты АОС можно классифицировать на следующие основные категории:

а) окислители; б) горючие; в) связующие (цементаторы) -вещества, обеспечивающие механическую прочность формуемых огнетушащих зарядов; г) флегматизаторы - вещества, уменьшающие температуру и скорость горения состава, а также чувствительность его к механическим, тепловым и другим внешним воздействиям; д) стабилизаторы - вещества, увеличивающие химическую стойкость состава; е) катализаторы (ингибиторы) - вещества, ускоряющие (замедляющие) процесс горения; ж) вещества технологического назначения (смазочные, растворители и т. п.).

Окислители АОС должны представлять собой твердое вещество с температурой плавления не ниже 80 °С и обладать следующими качествами.

содержать максимальное количество кислорода:

легко отдавать кислород при горении АОС"

выделять максимум соединений щелочных металлов, инертных газов (азот и др.);

при нагревании не должны взрывообразно разлагаться;

быть устойчивыми при температурах ±50 - ±70 °С и не разлагаться водой;

быть минимально токсичным и гигроскопичным;

быть недефицитными, по возможности дешевыми.

В табл. 1.1 приведены физико-химические свойства характерных солей-окислителей, используемых в большинстве рецептур типовых АОС.

|

|

Горючие компоненты АОС должны удовлетворять следующим требованиям:

иметь теплоту горения, обеспечивающую получение высокоэффективного огнетушащего аэрозоля при давлении, близком к атмосферному;

достаточно легко окисляться за счет кислорода окислителя или воздуха;

выделять при сгорании большое количество газовой смеси, по возможности "инертной" (азот, углекислый газ, пары воды) и не содержащей токсичных, коррозионно-активных и озоноразрушающих соединений;

потреблять при сгорании минимальное количество кислорода;

иметь по возможности минимальные взрывчатые свойства;

быть малогигроскопичными (негигроскопичными);

быть химически и физически стойкими при температуре до ±70 °С, по возможности устойчивыми к действию слабых растворов кислот и щелочей;

обладать по возможности одновременно свойствами связующих (или/и флегматизаторов, стабилизаторов и др.);

легко измельчаться;

не оказывать токсического действия на человеческий организм;

быть недефицитными и по возможности дешевыми.

В качестве связующих используют искусственные (эпоксидные, фенолформальдегидные, полиэфирные и др.), естественные (канифоль и т. п.) смолы, клеи (декстрин и т. п.), лаки, каучуки, нитроцеллюлозу с растворителями и другие органические вещества. Важными свойствами большинства связующих являются: нерастворимость в воде, растворимость в органических растворителях, пленкообразующая способность и сопротивляемость гниению. Чаще всего связующие выполняют одновременно и роль горючего.

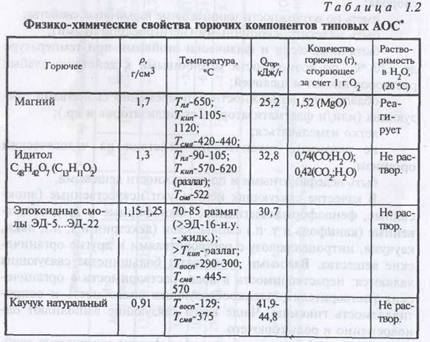

В табл. 1.2 приведены основные физико-химические свойства характерных горючих компонентов, используемых в рецептурах различных модификаций типовых АОС.

АОС применяются в виде огнетушащих зарядов, сформованных из предварительно измельченных или растворенных компонентов с использованием известных технологий пиротехники и пороходелия (прессование, литье и др.). Огнетушащие заряды АОС изготавливаются различной массы, размеров и конфигурации (чаще всего цилиндрической формы с внутренними каналами или без них).

Огнетушащие заряди АОС должны:

обладать высокой механической прочностью;

обладать минимальной гигроскопичностью (влагопоглощением);

иметь широкий температурный диапазон эксплуатации.

Огнетушащие аэрозольные продукты горения АОС должны:

обладать высокой огнетушащей способностью при минимальных удельных расходах исходного заряда состава;

иметь переносимый для человека уровень токсичности;

быть экологически безопасными (не загрязнять вредными веществами атмосферу, почву, не разрушать озоновый слой Земли) и легко утилизируемыми;

обладать умеренной коррозионной активностью по отношению к металлам, их сплавам и полимерным материалам;

иметь по возможности минимальную температуру.

Классификация твердотопливных аэрозолеобразующих АОС

В зависимости от основных физико-химических, технологических, прочностных, экологических и других наиболее важных эксплуатационных свойств АОС (огнетушащие заряды) условно можно классифицировать:

по огнетушащей способности;

экологической безопасности;

эксплуатационной безопасности;

температуре самовоспламенения;

температуре горения (аэрозолеобразования);

скорости горения (аэрозолеобразования);

газопроизводительности;

кислородному балансу;

гигроскопичности (влагопоглощению);

прочностным характеристикам;

температурному диапазону эксплуатации;

сроку хранения;

технологии изготовления огнетушащих зарядов.

Тактико-технические показатели АОС. Важнейшими тактико-техническими показателями, определяющими эффективность, условия безопасности и ограничения при производстве и практическом использовании АОС, являются эксплуатационные показатели. Перечень и определения основных эксплуатационных показателей твердотопливных АОС приведены ниже.

Огнетушащая способность АОС (огнетушащая массовая концентрация или огнетушащий массовый удельный расход) СТ г/м3 - отношение минимальной массы заряда АОС к величине герметичного объема, при котором обеспечивается тушение модельного очага пожара за время не более 5 с.

Теплота горения АОС Qг, кДж/кг (Дж/кг) - количество тепла, выделяемого при сгорании единицы массы АОС.

Температура горения АОС Тг, °С- максимальная температура в зоне реакции горения (аэрозолеобразования) состава.

Скорость (линейная) горения АОС (при давлении 0,1 МПа) Vг мм/с - скорость распространения зоны горения от поверхности в глубину заряда АОС.

Газопроизводительность АО, Уг/п, м3/кг (л/г) - объем газообразных продуктов горения с единицы массы заряда (при нормальных условиях).

Степень превращения АОС в аэрозоль ηа, % (масс.) - доля исходной навески заряда АОС, превращающаяся при горении в аэрозоль.

Коэффициент обеспеченности (кислородного баланса) рецептуры АОС окислителем а - отношение количества окислителя, содержащего в составе, к количеству, необходимому для полного сгорания (окисления) горючего.

Чувствительность АОС к тепловым воздействиям (чувствительность к лучу огня, температура самовоспламенения) - способность состава воспламеняться (самовоспламеняться) при нагревании от внешнего источника тепла (огня).

Чувствительность АОС к механическим воздействиям (удар, трение) - способность АОС воспламеняться от выделяемой тепловой энергии при ударе твердой поверхностью или трении с твердой поверхностью.

Взрывчатые свойства (детонационная способность) - способность взрывного горения практически одновременно всей массы инициированного АОС, возникновения детонации и проявления метательных свойств (бризантности).

Класс опасности зарядов АОС при транспортировании -классификация зарядов АОС по взрывчатым свойствам (степени взрывоопасности), в соответствии с которой по ГОСТ 19433 установлены общие требования и правила обеспечения безопасности при их перевозке различными видами транспорта.

Токсичность огнетушащего аэрозоля АОС - способность определенного количества аэрозоля, получаемого в строго конкретных условиях, при воздействии на живые организмы в течение определенного времени оказывать токсическое действие и вызывать нарушения их жизнедеятельности.

Коэффициент озоноразрушающего действия КОД* аэрозоля АОС - показатель, характеризующий потенциальную способность (относительную) аэрозоля разрушать озоновый слой Земли, например, по сравнению с хладоном 11.

Физико-химическая стойкость (гигроскопичность, механическая прочность, температурный диапазон, химическая стабильность, срок службы) - способность АОС сохранять физико-химические параметры (состав, геометрические размеры, целостность зарядов, параметры процессов воспламенения и горения) в течение определенного времени при определенных изменениях влажности, температуры, давления среды, ударных и вибрационных внешних воздействий.

Допустимое для применения АОС напряжение в электроустановках, В - значение напряжения, при котором применение аэрозоля в огнетушащих количествах не сопровождается пробоем электроизоляционного пространства.

Скорость глубинной коррозии при воздействии аэрозоля АОС, мм/год - скорость распространения коррозии от поверхности в глубину металлов, их сплавов и других материалов, возникающей после воздействия на них аэрозоля в течение определенного времени и в количествах не менее требуемых для тушения.

Коэффициент поглощения света в огнетушащем аэрозоле -способность огнетушащего аэрозоля полностью или частично поглощать свет от стандартного источника (например, по сравнению с незапыленным атмосферным воздухом).

Типовые рецептуры АОС. На основе базовых рецептур с помощью введения целевых компонентов разрабатываются типовые АОС (по приоритетным компонентам, назначению и применению), предназначенные для широкого использования в качестве источников огнетушащего аэрозоля в установках аэрозольного пожаротушения или специальные (с высокими отдельными приоритетными показателями), предназначенные для более узкого применения. Для обеспечения требуемых характеристик АОС применяют целевые компоненты:

азотсодержащие органические вещества (повышение газопроизводительности, огнетушащей способности, снижение температуры аэрозоля);

металлический порошок, например магния (интенсификация горения);

карбонаты, хлориды калия, натрия (снижение температуры аэрозоля);

хроматы калия и аммония (интенсификация процесса горения).

На основе данных компонентов создан и рекомендован для практического использования ряд типовых эффективных АОС. В табл. 1.3 и 1.6 приведены характеристики ряда серийных АОС.

|

|

|

|

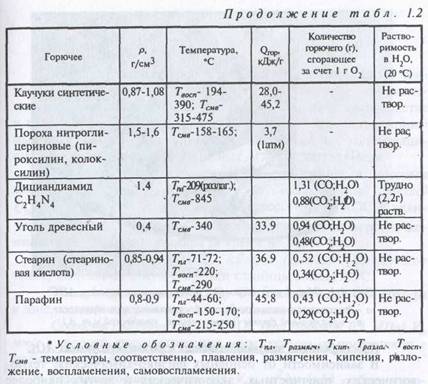

Как следует из данных, приведенных в табл. 1.3, при сгорании различных типовых АОС (на основе KNO3, KC1O4 и их смесей) в объем выделяется аэрозоль, состоящий из частиц (примерно 35-60 % от массы аэрозоля) со средним размером менее 1-5 мкм (60-80 %) соединений калия (K2CO3 * 2Н2О, КНСО3, КОН, КС1, оксидов и др.) и негорючих газов, паров (N2, CO2, Н2О и др.). Такие аэрозоли в течение десятков минут сохраняют высокую стабильность задаваемой концентрации (табл. 1.4), обладают высокой проникающей способностью, приближаясь по этим показателям к газовым составам.

Огнетушащая способность АОС. Важнейшим показателем составов объемного пожаротушения является их огнетушащая способность, т. е. способность при определенном удельном расходе вещества (г/м3) предотвращать воспламенение (флегматизировать) горючей газопаровоздушной смеси либо подавлять диффузионное горение в единице защищаемого объема.

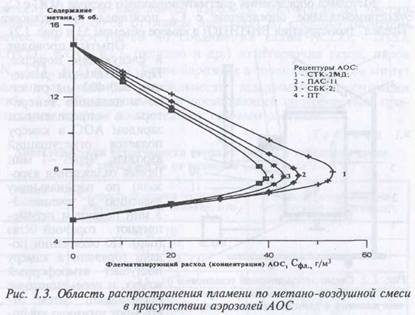

Одним из наиболее универсальных методов оценка огнетушащей способности является метод, основанный на воздействии огнетушащего вещества на область распространения (воспламенения) пламени в гомогенной смеси горючего с воздухом. По результатам опытов строят графики в координатах: пределы воспламенения, % об. - добавка г/м . За огнетушащую способность принимается удельное количество вещества, соответствующее "пику" кривой. Данные по флегматизации являются достаточно надежными и могут приниматься в качестве удельных огнетушащих расходов при пожаротушении и предупреждении взрывов.

Методика определения флегматизирующего расхода АОС с Сф. Экспериментальное определение с Сф производят на установке "Предел" (конструкция ВНИИПО) в камере объемом 53 л (рис. 1.2).

|

|

Опыты проводят в следующем порядке. При начальном давлении 300-400 мм рт. ст. из модельного генератора с определенным зарядом АОС в камеру подается огнетушащий аэрозоль. Через ~1 мин (время охлаждения аэрозоля) по парциальному давлению в течение 1-3 мин подают и перемешивают горючий газ (пар). По окончании подачи горючего в камеру поступает атмосферный воздух, и перемешивание прекращают. Затем открывают нижнюю крышку и производят зажигание смеси. Факт воспламенения (невоспламенения) и распространения (нераспространения) пламени по объему фиксируют визуально. Для различных концентраций горючего определяют удельный расход

аэрозоля (в пересчете на навеску АОС), при котором происходит распространение пламени и "отказ". По результатам опытов строят область распространения пламени и определяют "пиковый" удельный флегматизирующий расход АОС, при котором для любых концентраций горючего пламя по смеси не распрстра-няется.

На рис. 1.3 показаны области распространения пламени смесей метана с воздухом в присутствии аэрозоля типовых АОС.

Из приведенных экспериментальных данных следует, что флегматизирующий расход АОС (СТК-2МД, ПАС и СБК) для метано-воздушных смесей составляет 40-55 г/м3, то есть, в 5-6 раз ниже, чем для хладонов, в 4-5 раза ниже, чем для порошков. При этом значения "пиковых" флегматизирующих расходов смещены в область "бедных" по горючему смесей.

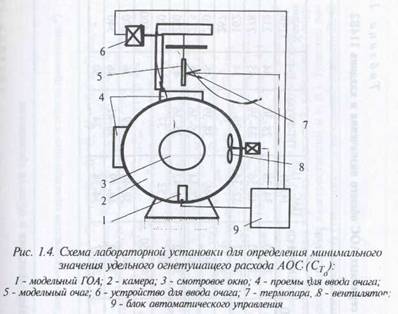

Методика определения минимального удельного огнетушащего расхода АОС (СТо) для диффузионных пламен. Экспериментальное определение минимальной величины массовой огнетушащей концентрации (удельного огнетушащего расхода) АОС СТо для диффузионных пламен жидких, газообразных и твердых горючих веществ и материалов в воздушной атмосфере производится по методике на лабораторной установке (ВНИИПО), описанной ниже (рис. 1.4).

Сначала в генераторе аэрозоля (без охладительных насадок), находящемся в цилиндрической камере (объем 52 л) с воздушной средой сжигают навеску АОС. Получаемый аэрозоль равномерно распределяется и охлаждается. Затем в камеру поступает атмосферный воздух, и через проем модельный очаг вводят в центр камеры. За величину огнетушащего расхода АОС СТо (г/м3) принимают минимальную массу заряда (в пересчете на единицу объема), обеспечивающую тушение пламени 4-6 с. В табл. 1.5 приведены значения СТо для типовых АОС и хладона 114В2 при тушении в воздухе

диффузионных пламен жидких, газообразных и твердых горючих веществ.

Из данных (табл. 1.5) следует, что минимальная величина Удельного огнетушащего расхода типовых АОС (за исключением базовых околостехиометрических рецептур СТК-5-1, СТК-НТ, СТК-24МФ) для подавления диффузионных пламен в воздухе значительно ниже (более, чем в 5-8 раз) по сравнению с ранее широко применяемым в России и наиболее эффективным хладоном 114В2.

Комплексные тактико-технические характеристики типовых АОС представлены в табл. 1.6.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Тактико-эксплуатационные характеристики АОС (типа СТК, МГИФ, СБК, ПАС, ПТ, СЭПТ, Е-1, АОС) и традиционных средств объемного пожаротушения, представлены в табл. 1.7.

Принимая во внимание высокие технико-эксплуатационные показатели, необходимо учитывать также и следующие особенности АОС:

температура процесса образования огнетушащего аэрозоля, может составлять 800-1200 °С и более;

при неполном окислении продуктов реакции между компонентами АОС может заметно уменьшиться количество аэрозоля, в нем возможно содержание некоторого количества горючих веществ (С, СО, Н2, СН4 и др.), а также веществ с повышенной токсичностью (например, СО, HCN, NxOy,

А У

KCN, некоторые углеводороды). Это приводит к снижению показателей огнетушащей способности и экологической безопасности АОС;

аэрозоли АОС являются разновидностью газопорошковых систем и при введении в объем резко снижают прозрачность среды (на практике это существенно затрудняет эвакуацию людей из защищаемых помещений).

Поэтому при выборе модификаций АОС для применения в установках аэрозольного пожаротушения, кроме показателей огнетушащей способности, необходимо знать состав аэрозоля. Следует ограничивать использование в АОС, устройств (генераторов аэрозоля) и режимов подачи аэрозолей, которые не обеспечивают получение безопасных веществ.

Механизм огнетушащего действия АОС. Подавление с помощью АОС очагов горения в условиях возникшего пожара или предотвращение возникновения пожара, взрыва различных горючих веществ в замкнутых объемах зданий, помещений, сооружений и оборудовании по принципу действия относится к объемному способу комбинированного газового и порошкового пожаротушения, условно именуемому газопорошковым способом пожаротушения. Данному способу аэрозольного тушения свойственны основные закономерности, характерные для подавления горения газовыми и порошковыми составами. Вместе с тем тушение твердофазными аэрозоля-