раздел III.

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА АУП.

1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА АУП .

1.1. Выбор огнетушащего вещества.

Основные использованные источники: [7]

1.1.1.

Необходимость применения АУП

определяется НПБ 110-99*, а также отраслевыми стандартами и

положениями. В том случае, если в

приведенных документах отсутствуют

аналоги объектов защиты, для определения области пожарной

автоматики (АУП или УПС) в целях

обеспечения безопасности

людей или снижения материальных

потерь от пожара можно использовать

"точечный метод", основанный на присвоении

предельных числовых значений каждому из

рассматриваемых показателей [23].

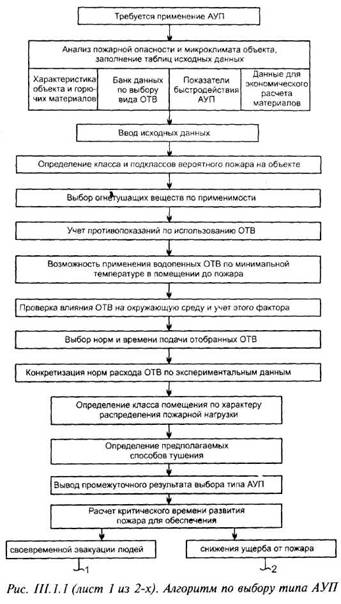

1.1.2. Схема алгоритма выбора типа АУП приведена на рис. III. 1.1. На первом этапе заполняются таблицы исходных характеристик и выбираются вес необходимые для расчета информационно-справочные данные для конкретного объекта. На втором этапе производится выбор типа АУП.

1.1.3. При выборе АУП учитываются:

• возможные типы АУП в зависимости от применяемых ОТВ и быстродействия установок;

• стоимость материальных ценностей на объекте (в помещениях);

• капитальные вложения и текущие затраты на АУП.

1.1.4. При выборе вида ОТВ и способа тушения учитываются:

• характеристика объекта и микроклимат в нем;

• характеристика горючих веществ и материалов (вид, физико-химические свойства, характер распределения пожарной нагрузки и др.);

• применимость ОТВ и параметры тушения (совместимость их с горючей нагрузкой; интенсивность и концентрация, расход и время подачи ОТВ, влияние их на окружающую среду и др.).

|

|

|

|

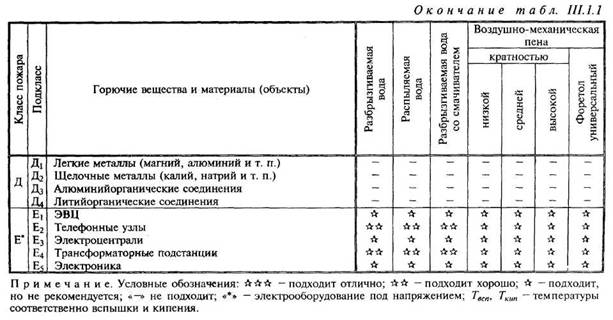

1.1.5. В зависимости от вида горючих веществ и материалов, обращающихся на объекте защиты, определяются класс и подклассы вероятного пожара и в соответствии с этим выбираются возможные ОТВ (см. табл. III.1.1). Дисперсность применяемой для тушения ЛВЖ и ГЖ воды зависит от температуры их вспышки.

1.1.6. Водопенные средства нельзя применять для тушения следующих материалов:

• алюминийорганических соединений (реакция со взрывом);

• литийорганических соединений; азида свинца; карбидов щелочных металлов; гидридов ряда металлов - алюминия, магния, цинка; карбидов кальция, алюминия, бария (разложение с выделением горючих газов);

• гидросульфита натрия (самовозгорание);

• серной кислоты, термитов, хлорида титана (сильный экзотермический эффект);

• битума, перекиси натрия, жиров, масел, петролатума (усиление горения в результате выброса, разбрызгивания, вскипания).

1.1.7. Пенообразователи целевого назначения используются как для тушения конкретных веществ (например, пенообразователь ПО-1С -для метанола и этанола, ПО-11 -для диэтилового эфира; ПО-6ЦТ и П0-6НП особенно эффективны при тушении нефтепродуктов), так и для специфических условий (например, пенообразователь "Морозко" -для условий Крайнего Севера, пенообразователь "Морпен" -для получения пены кратностью от 10 до 1000 с применением морской заборной воды; пленкообразующий фторсинтетический пенообразователь ПO-6A3F совместим с пресной, оборотной и морской водой и со стандартным пожарным оборудованием).

1.1.8. Для исходных расчетов используются объемнопланировочные решения объекта, сведения о распределении в нем горючей нагрузки (табл. III. 1.2) и информационно-справочные данные по скорости распространения пожара и интенсивности орошения [7, 11, 14, 26-28, 31, 33, 39].

|

|

1.1.9. Проверяются противопоказания к использованию воды и пенного раствора (т. е. нельзя применять при тушении пожаров):

• для воды — веществ, вступающих во взаимодействие с водой, взрывоопасных и пирофорных;

• для пенного раствора — веществ, вступающих во взаимодействие с водой, взрывоопасных и пирофорных, летучих жидкостей с Ткип < 50 °С.

1.1.10. Устанавливается возможность применения водопенных ОТВ по величине минимальной температуры воздуха в защищаемом помещении (не ниже 5 °С).

1.1.11. Для отобранных ОТВ выбираются соответствующие им нормы тушения [7, 14, 33], которые конкретизируются для каждого объекта защиты, а при их отсутствии принимаются максимальные значения интенсивности подачи ОТВ согласно табл. 1.1.2—1.1.4 настоящего пособия.

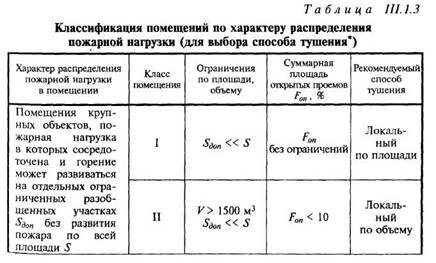

1.1.12. Согласно НПБ 88-2001 и [7] определяется характер распределения пожарной нагрузки на объекте (в помещении), соответствующий ему класс помещения и в зависимости от этого предполагаемый способ тушения (табл. III. 1.3).

Окончание табл. III. 1.3

|

Характер распределения пожарной нагрузки в помещении |

Класс помещения |

Ограничения по площади, объему |

Суммарная площадь открытых проемов Fоп - % |

Рекомендуемый способ тушения |

|

Помещения, пожарная нагрузка в которых рассредоточена по всей площади таким образом, что горение может происходить с развитием пожара по всей площади S |

III |

Sдоп без ограничений |

Fоп без ограничений |

По площади |

|

IV |

V≤ 1500 м3 |

Fan < 10 |

По объему |

* Способ тушения окончательно определяется после уточнения Sбоп .

1.1.13. Определяются возможные виды АУП в зависимости от выбранных ОТВ и вероятного способа тушения пожара (табл. Ш.1.4).

|

|

1.2. Расчет времени срабатывания АУП.

1.2.1. При расчете времени начала тушения учитываются:

• характеристика объекта (геометрические размеры, огнестойкость строительных конструкций и др.);

• вид и характер распределения пожарной нагрузки и схемы возможного развития пожара;

• показатели пожарной опасности горючих веществ и материалов, обращающихся на объекте защиты;

• ориентировочное значение быстродействия АУП.

1.2.2. При расчете требуемого быстродействия АУП используются следующие выражения [23]:

• для обеспечения безопасности людей:

(III.1.1)

![]()

где τэАУП - время, необходимое для эвакуации людей; Кб — коэффициент безопасности; τофпкр - критическая продолжительность пожара для рассматриваемого опасного фактора пожара;

• для обеспечения снижения ущерба после пожара:

(Ш.1.2)

![]()

где τуАУП - время срабатывания АУП, обеспечивающее минимизацию распространения пожара; τминкр - критическая продолжительность пожара с планируемым ущербом от него.

1.2.3. Окончательный выбор АУП производится из условия минимизации разницы Δ между ущербом от пожара У и затратами на АУП для конкретного объекта 3 [25]:

Δ=У-3.

1.3. Расчет критического времени пожара, необходимого для обеспечения своевременной эвакуации людей [38].

1.3.1. Определяются геометрические характеристики защищаемого помещения. К ним относятся его геометрический объем, приведенная высота и высота каждой из рабочих зон.

Геометрический объем определяется на основе размеров и конфигурации помещения. Приведенная высота вычисляется как отношение геометрического объема к площади горизонтальной проекции помещения. Высота рабочей зоны h рассчитывается по формуле

|

(Ш.1.4) |

h=homM+ 1,7 - 0,58 ,

где homM — высота отметки зоны нахождения людей над полом помещения; δ — разность высот пола; δ = 0 — при его горизонтальном расположении.

1.3.2. Выбирается расчетная схема развития пожара.

Время возникновения опасных для человека факторов пожара в помещении зависит от вида горючих веществ и материалов и площади горения, которая, в свою очередь, обуславливается свойствами самих материалов, а также способом их укладки и размещения. Каждая расчетная схема развития пожара в помещении характеризуется значениями параметров Аи п, -которые зависят от формы поверхности горения, характеристик горючих веществ и материалов и определяются следующим образом.

1.3.2.1. Для горения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, разлитых на площади S:

•

при горении жидкости с установившейся

скоростью

горения

A = ΨS, п=1, (Ш.1.5)

где Ψ— удельная массовая скорость выгорания; S — площадь объекта (помещения); п — расчетный параметр;

•

при горении жидкости с неустановившейся

скоростью

горения

~A = 0,67ΨS/√τcm, n =1,5, (III.1.6)

где τcm — время установления стационарного режима выгорания жидкости.

Значение хст принимается в зависимости от температуры кипения жидкости:

• до 100 °С - 180 с;

• от 101 до 150 °С - 240 с;

• более 150 °С - 360 с.

1.3.2.2. Для кругового распространения пламени по поверхности равномерно распределенного в горизонтальной плоскости горючего материала:

А= 1,05 τSυ2л, n=3, (Ш.1.7)

где υл — линейная скорость распространения пламени по поверхности горючего материала.

1.3.2.3. Для вертикальной или горизонтальной поверхности горения в виде прямоугольника, одна из сторон которого увеличивается в двух направлениях за счет распространения пламени (например, горизонтальное направление огня по занавесу после охвата «го пламенем по всей высоте):

A = ΨS υл b, n = 2, (III.1.8)

где b — размер зоны горения, перпендикулярный направлению движения пламени.

1.3.2.4. Для вертикальной поверхности горения, имеющей форму прямоугольника (горение занавеса, одиночных декораций, горючих или облицовочных материалов стен при воспламенении снизу до момента достижения пламенем верхнего края материала):

А = 0,667 Ψυгυв, п = 3, (Ш.1.9)

где υг — среднее значение горизонтальной скорости распространения пламени; υв — среднее значение вертикальной скорости распространения пламени.

1.3.2.5. Для поверхности горения, имеющей форму цилиндра (горение пакета декораций или тканей, размещенных с зазором):

А = 2,09 Ψυгυв, п =3. (Ш.1.10)

1.3.3. Каждой рассматриваемой расчетной схеме присваивается порядковый номер (индекс j), и определяется критическая продолжительность пожара для выбранной схемы его развития (τ крj).

1.3.4. Расчет τ

крj.

проводится в такой последовательности.

Находятся значения комплексов В и

z-

В = 9130 PV/QH ; (111.1.11)

|

|

(Ш.1.12)

где Р — давление в помещении; V — объем объекта (помещения); QH — низшая теплота сгорания; z - расчетный параметр; h — высота рабочей зоны; Н — высота объекта.

1.3.5. Определяется критическая продолжительность пожара для данной j-й схемы развития по каждому из опасных факторов:

• повышенной температуре:

|

|

(Ш.1.13)

|

|

(Ш.1.16)

1.3.6. Определяются наиболее опасная схема развития пожара и критическая продолжительность пожара для данной расчетной схемы:

|

|

(111.1.17)

1.3.7. Находится количество

выгоревшего к моменту т кр

материала

(Ш.1.18)

![]()

где То — начальная температура в помещении до начала пожара;

• потере видимости:

|

|

(Ш.1.14)

где α — коэффициент отражения (альбедо) предметов на путях эвакуации; Е - начальная освещенность путей эвакуации; D — дымообразующая способность горящего материала.

При отсутствии специальных требований значения а и Е принимаются равными соответственно 0,3 и 50 лк;

• пониженному содержанию кислорода:

|

|

(III. 1.15)

где Lo2 - расход кислорода на 1 кг горящего металла;

• предельно допустимому содержанию газообразных токсичных продуктов горения:

Каждое значение mj в выбранной j-й схеме сравнивается с общей массой горючего материала на защищаемом объекте М. Расчетные схемы, для которых mj > М, исключаются из дальнейшего рассмотрения.

Из оставшихся расчетных схем выбирается наиболее опасная, т. е. та, для которой критическая продолжительность пожара минимальна:

![]()

(Ш.1.19)

Полученное значение τкр и есть критическая продолжительность пожара.

1.3.8. Определяется время, необходимое для эвакуации людей:

(Ш.1.20)

![]()

1.4. Расчет критического времени для обеспечения снижения ущерба от пожара.

1.4.1. Определяется критическое время пожара τкр [25]. За критическое время пожара τкр по истечении которого тушение его малоэффективно, принимается время повышения средне-объемной температуры до температуры самовоспламенения пожарной нагрузки (τcкр) или время обрушения строительных

конструкций (τ0кр).

![]() Таблица

III.

1.5

Таблица

III.

1.5

|

Приведенное критическое время пожара до |

момента |

самовоспламенения пожарной нагрузки |

||||||||

|

Площадь |

Приведенное критическое время τпк, мин, при пожарной нагрузке, приведенной к древесине, кг/м2 |

|||||||||

|

150 |

300 |

450 |

600 |

750 |

900 |

1050 |

1200 |

1350 |

1500 |

|

|

H= 4,0 м |

||||||||||

|

100 |

11,3 |

9,3 |

8,2 |

7,5 |

6,9 |

6,5 |

6,2 |

5,9 |

5,7 |

5,5 |

|

500 |

19,2 |

15,8 |

14,0 |

12,7 |

11,8 |

11,1 |

10,5 |

10,0 |

9,6 |

9,3 |

|

1000 |

24,4 |

20,1 |

17,7 |

16,1 |

15,0 |

14,1 |

13,3 |

12,7 |

12,2 |

11,8 |

|

1500 |

28,2 |

23,2 |

20,4 |

18,6 |

17,2 |

16,2 |

15,4 |

14,7 |

14,1 |

13,5 |

|

2000 |

31,2 |

25,7 |

22,6 |

20,6 |

19,1 |

17,9 |

17,0 |

16,2 |

15,6 |

15,0 |

|

2500 |

33,8 |

27,8 |

24,5 |

22,3 |

20,7 |

19,4 |

18,4 |

17,6 |

16,9 |

16,2 |

|

3000 |

36,1 |

29,7 |

26,2 |

23,8 |

22,1 |

20,7 |

19,6 |

18,7 |

18,0 |

17,3 |

|

H = 5,0 м |

||||||||||

|

100 |

12,0 |

9,9 |

8.7 |

7,9 |

7,3 |

6,9 |

6,5 |

6,2 |

6,0 |

5,8 |

|

500 |

20,1 |

16,6 |

14,6 |

13,3 |

12,4 |

11,6 |

11,0 |

10,5 |

10,1 |

9,7 |

|

1000 |

25,4 |

21,0 |

18,5 |

16,8 |

15,6 |

14,7 |

13,9 |

13,3 |

12,8 |

12,3 |

|

1500 |

29,2 |

24,1 |

21,3 |

19,4 |

18,0 |

16,9 |

16,0 |

15,3 |

14,7 |

14,1 |

|

2000 |

32,4 |

26,7 |

23,5 |

21,4 |

19,9 |

18,7 |

17,7 |

16,9 |

16,2 |

15,6 |

|

2500 |

35,0 |

28,9 |

25,5 |

23,2 |

21,5 |

20,2 |

19,2 |

18,3 |

17,5 |

16,9 |

|

3000 |

37,3 |

30,8 |

27,1 |

24,7 |

22,9 |

21,5 |

20,4 |

19,5 |

18,7 |

18,0 |

|

|

|

|

|

H = 6,0 м |

|

|

||||

|

100 |

2,5 |

10,4 |

9,1 |

8,3 |

7,7 |

7,2 |

6,9 |

6,6 |

6,3 |

6,1 |

|

500 |

20,9 |

17,3 |

15,2 |

13,9 |

12,9 |

12,1 |

11,5 |

11,0 |

10,5 |

10,1 |

|

1000 |

26,3 |

21,8 |

19,2 |

17,5 |

16,2 |

15,3 |

14,5 |

13,8 |

13,3 |

12,8 |

|

1500 |

30,3 |

25,0 |

22,0 |

20,1 |

18,6 |

17,5 |

16,6 |

15,9 |

15,2 |

14,7 |

|

2000 |

33,4 |

27,6 |

24,3 |

22,2 |

20,6 |

19,3 |

18,4 |

17,5 |

16,8 |

16,2 |

|

2500 |

36,2 |

29,8 |

26,3 |

24,0 |

22,3 |

20,9 |

19,8 |

18,9 |

18,2 |

17,5 |

|

3000 |

38,5 |

31,8 |

28,0 |

25,5 |

23,7 |

22,3 |

21,1 |

20,2 |

19,7 |

19,4 |

|

|

Таблица III. 1.6

Критическое время пожара до момента обрушения строительных конструкций

|

Высота помещения H, м |

Линейная скорость горения υЛ , М/МИН |

Время обрушения строительных конструкций, τ°кр , мин, имеющих огнестойкость строительных конструкций Ok, ч |

|||

|

0,25 |

0,50 |

0,75 |

1,0 |

||

|

4 |

0,6 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 |

6 5 4 3 3 3 |

12 11 9 9 8 7 |

27 25 23 21 21 19 |

36 35 33 32 30 30 |

|

5 |

0,6 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 |

7 5 4 4 3 3 |

13 11 11 9 8 7 |

28 26 23 22 20 20 |

36 35 33 33 32 32 |

|

6 |

0,6 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 |

7 5 5 4 3 3 |

13 11 10 10 8 8 |

28 27 25 24 22 21 |

38 37 36 36 33 32 |

|

7 |

0,6 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 |

8 6 6 5 4 4 |

15 13 11 10 10 9 |

29 27 24 23 21 21 |

40 39 37 35 34 33 |

|

8 |

0,6 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 |

9 7 6 5 5 4 |

18 15 13 12 11 10 |

31 29 27 26 24 22 |

40 39 37 35 33 33 |

|

9 |

0,6 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 |

10 9 7 7 6 5 |

19 17 15 13 И 11 |

32 30 27 25 24 23 |

41 39 38 36 34 33 |

Окончание табл. III. 1.6

|

Высота помещения Н, м |

Линейная скорость горения υЛ, М/МИН |

Время обрушения строительных конструкций, τ°кр, мин, имеющих огнестойкость строительных конструкций Ок, ч |

|||

|

0,25 |

0,50 |

0,75 |

1,0 |

||

|

10 |

0,6 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 |

10 8 8 7 7 6 |

22 19 16 14 13 11 |

34 31 29 27 25 24 |

43 40 37 37 35 34 |

1.4.7. Используя полученное

значение τпрнсп в качестве τпк .

определим τcKp

= τминкр

по формуле (III.1.22).

1.4.8. Рассчитывается значение необходимого времени начала тушения пожара

(III.1.24)

![]()

где τауп — время срабатывания (собственное время срабатывания) АУП.

1.4.9. АУП со временем срабатывания более τминкр из расчетов исключаются. При расчете ожидаемого ущерба в дальнейшем используются значения τауп выбранных установок.

1.5. Уточнение способа пожаротушения.

1. 5. 1. Расчитывается допустимая площадь пожара.

|

|

(III.1.25)

1.5.2. Уточняются способы тушения по величине (см. табл. Ш.1.3).

1.5.3. Возможность применения спринклерной установки (по показателю инерционности) определяется выражением:

|

|

(III.1.26)

где τдоп ~ предельно допустимое время включения установки, с; Sр — расчетная площадь орошения спринклерного оросителя, м2; υл — линейная скорость распространения пожара, м/с.

|

|

|

|

1.5.4. Выполняется расчет параметров распределительных питающих трубопроводов и водопитателя в соответствии с алгоритмом, изложенным в разделе IV настоящего пособия.

1.6. Экономический расчет.

1.6.1. Приведенные затраты на АУП определяются по методике [25]:

3АУП = ЕНК + И, (III. 1.27)

где Ен — нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений; К - капитальные вложения на единицу АУП; И — эксплуатационные издержки потребителя при использовании единицы АУП.

1.6.2. Капитальные вложения на единицу АУП рассчитываются по формуле

К = Коб+ Котв + Кпотр + Кп , (III. 1.28)

где Коб — капитальные вложения в АУП (оборудование); Котв — капитальные вложения на приобретение ОТВ; Кпотр — сопутствующие капитальные затраты потребителя; Кп — предпроизвод-твенные затраты.

1.6.3. Капитальные вложения на ОТВ рассчитываются исходя из необходимого количества огнетушащих веществ.

1.6.4. Текущие затраты на АУП определяются по формуле

И=Иауп+Исоор, (III.1.29)

где ИАуп - текущие расходы на эксплуатацию АУП; Исоор -текущие расходы на эксплуатацию, зданий, сооружений и устройств, обеспечивающих работу АУП.

1.6.5. Расчет предполагаемого ущерба для выбранного типа АУП проводится по формуле

yi=πCn(υл τминкр)2f/S, (Ш.1.30)

где Сп — стоимость материальных ценностей в помещении; f — частота возникновения пожаров; S— площадь объекта.

|

|

1.6.6. Разность между предполагаемым ущербом от пожара и затратами на установку определяется следующим выражением:

![]()

1.6.7. Окончательный выбор типа АУП производится из

УСЛОВИЯ

![]()

(Ш.1.32)

Подробный пример расчета по выбору типа АУП приве ден в [7].